39

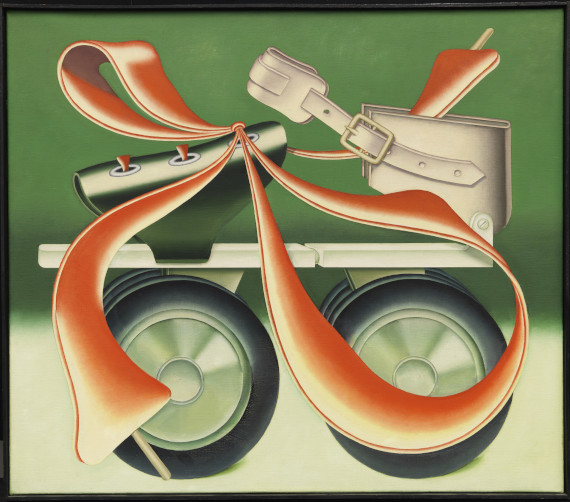

Konrad Klapheck

Lolita, 1969.

Oil on canvas

Estimate:

€ 150,000 / $ 169,500 Sold:

€ 482,600 / $ 545,338 (incl. surcharge)

Lolita. 1969.

Oil on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse. 70 x 80 cm (27.5 x 31.4 in).

In the artist's original frame. [JS].

• Klapheck is considered both inventor and master of the machine picture which he conceived as a mirror of human existence.

• Klapheck's œuvre, which exclusively consists of character objects, anticipated elements of pop art and Photo Realism in the early 1950s.

• "Lolita" unites Klapheck's "hyper concreteness" and a sensual-positive aura that is second to none in his œuvre.

• The title refers to Stanley Kubrick's film "Lolita" (1962), which is based on Vladimir Nabakov's novel of the same name.

• Allegory of a life-affirming joy, youthful easiness and an awakening sensuality.

• Part of a private collection in the Rhineland for more than 50 years.

• Shown in many international exhibitions, and part of the grand retrospective exhibitions at the Hamburg Kunsthalle and the Haus der Kunst in Munich in 1985/86.

The work is registered in the artist's archive under the number 211. We are grateful to rabbi Prof. Dr. Elisa Klapheck for her kind support in cataloging this lot.

PROVENANCE: Galerie Rudolf Zwirner, Cologne.

Private collection Rhineland (acquired from the above in 1971).

EXHIBITION: Konrad Klapheck, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, September 14 - November 3, 1974 / Palais des Beaux Arts, Brussels November 14, 1974 - January 5, 1975 / Städtische Kunsthalle Düsseldorf, February 15 - March 31, 1975, cat. no. 71 (with black-and-white illu., with the label of the Museum Boymans von Beuningen, Rotterdam, and the shipping label on the reverse).

Schuhwerke. Aspekte zum Menschenbild, Kunsthalle Nuremberg, 1976, p.112 (with the shipping label on the reverse).

Konrad Klapheck. Retrospektive 1955-1985, Hamburger Kunsthalle, October 4 - November 24, 1985 / Kunsthalle Tübingen, January 4 - February 9, 1986 / Staatsgalerie Moderner Kunst, Munich (Haus der Kunst), February 21 - April 13, 1986, cat. no. 38 (with illu., with the shipping label on the reverse).

La femme et le Surrealisme, Musée Cantonal d`Art Lausanne, November 21, 1987 - February 28, 1988, p. 247, illu. no. 2 (with the shipping label on the reverse).

"The artist found inspiration in his children's rollerskates. The picture is a particularly charming part of his 'comédie humaine'. Ever since Nabokov's novel came out in 1955, the name Lolita is synonymous for early mature girls."

Werner Hofmann (ed.), Konrad Klapheck. Retrospektive 1955-1985, Munich 1985, p. 108.

"What distinguishes him [Klapheck] from the Photo-Realists [.] is the clear change that happens between object and picture, the high degree of abstraction they have, the liberation from their natural ambiance and thus their unworldly nature, their fetish character, their emblematic stylization. All of this means that Klapheck's pictures can neither be mistaken for works by others, nor for what they represent.

Werner Schmalenbach, 1976, quoted from: Konrad Klapheck. Objekte zwischen Fetisch und Libido, Basel, Galerie Beyeler 1976, no page.

Oil on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse. 70 x 80 cm (27.5 x 31.4 in).

In the artist's original frame. [JS].

• Klapheck is considered both inventor and master of the machine picture which he conceived as a mirror of human existence.

• Klapheck's œuvre, which exclusively consists of character objects, anticipated elements of pop art and Photo Realism in the early 1950s.

• "Lolita" unites Klapheck's "hyper concreteness" and a sensual-positive aura that is second to none in his œuvre.

• The title refers to Stanley Kubrick's film "Lolita" (1962), which is based on Vladimir Nabakov's novel of the same name.

• Allegory of a life-affirming joy, youthful easiness and an awakening sensuality.

• Part of a private collection in the Rhineland for more than 50 years.

• Shown in many international exhibitions, and part of the grand retrospective exhibitions at the Hamburg Kunsthalle and the Haus der Kunst in Munich in 1985/86.

The work is registered in the artist's archive under the number 211. We are grateful to rabbi Prof. Dr. Elisa Klapheck for her kind support in cataloging this lot.

PROVENANCE: Galerie Rudolf Zwirner, Cologne.

Private collection Rhineland (acquired from the above in 1971).

EXHIBITION: Konrad Klapheck, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, September 14 - November 3, 1974 / Palais des Beaux Arts, Brussels November 14, 1974 - January 5, 1975 / Städtische Kunsthalle Düsseldorf, February 15 - March 31, 1975, cat. no. 71 (with black-and-white illu., with the label of the Museum Boymans von Beuningen, Rotterdam, and the shipping label on the reverse).

Schuhwerke. Aspekte zum Menschenbild, Kunsthalle Nuremberg, 1976, p.112 (with the shipping label on the reverse).

Konrad Klapheck. Retrospektive 1955-1985, Hamburger Kunsthalle, October 4 - November 24, 1985 / Kunsthalle Tübingen, January 4 - February 9, 1986 / Staatsgalerie Moderner Kunst, Munich (Haus der Kunst), February 21 - April 13, 1986, cat. no. 38 (with illu., with the shipping label on the reverse).

La femme et le Surrealisme, Musée Cantonal d`Art Lausanne, November 21, 1987 - February 28, 1988, p. 247, illu. no. 2 (with the shipping label on the reverse).

"The artist found inspiration in his children's rollerskates. The picture is a particularly charming part of his 'comédie humaine'. Ever since Nabokov's novel came out in 1955, the name Lolita is synonymous for early mature girls."

Werner Hofmann (ed.), Konrad Klapheck. Retrospektive 1955-1985, Munich 1985, p. 108.

"What distinguishes him [Klapheck] from the Photo-Realists [.] is the clear change that happens between object and picture, the high degree of abstraction they have, the liberation from their natural ambiance and thus their unworldly nature, their fetish character, their emblematic stylization. All of this means that Klapheck's pictures can neither be mistaken for works by others, nor for what they represent.

Werner Schmalenbach, 1976, quoted from: Konrad Klapheck. Objekte zwischen Fetisch und Libido, Basel, Galerie Beyeler 1976, no page.

Konrad Klapheck – master of the machine picture

Konrad Klapheck is the inventor and undisputed master of the machine picture. In 1955 he created his first paintings of typewriters and thus discovered the decisive starting point for his entire future creation. Henceforth he made paintings of sewing machines, irons, kettles, telephones, roller skates and other everyday objects. Klapheck alienates these human tools through monumentalization, fragmentation isolation and recontextualization, showing these protagonists of our everyday life removed from the common setting. His unique visual language sticks with the observer, it is puzzling and at the same time fascinating. With his realistic-surreal pictorial worlds, Klapheck anticipated Photorealism and pop art.

Klapheck's machine pictures – "hyper concreteness" as a mirror of human existence

I is this special sharpness of detail and the objectivity of the representation in combination with alienated elements and at times `emotional` titles that lets our perception oscillate between closeness and distance. Unlike the objects depicted in pop art pictures, Klapheck's objects are not reduced to their pure object nature, their serial character, instead Klapheck creates character objects and thus concrete symbols of our human existence. Klapheck himself described the human touch of his "hyper concreteness" as follows: "Sometimes [.] I [was], of course, asked, especially by older people like my mother's friends or my mother-in-law: “Well, you have such adorable children, don't you want to paint them? And why do you never paint people ?“ And back then I always thought: But people are at the center of my work, they are the subject! But I use the instruments that people use. Have been using since the Stone Age, people have created self-portraits, from the first stone wedge to today’s computer. After all, the everyday objects we have created reflect the people that created them." (K. Klapheck, 2002, quoted from: Klapheck. Bilder und Texte, Munich 2013, p. 114). Nothing escapes Klapheck's dissecting view of his environment, and he decided "to build a whole system of machine themes and to tell [his] biography through them." (K. Klapheck, quoted from: Mensch und Maschinen. Bilder von Konrad Klapheck, Bonn 2006, p. 85). Klapheck's increasingly interpretive titles go from partly political-authoritarian machine images such as "Der Chef" (The Boss, Kunstmuseum Düsseldorf), "Der Diktator" (The Dictator, Museum Ludwig, Cologne) or "Der Krieg" (The War, Kunstsammlungen North Rhine-Westphalia, Düsseldorf) over the household appliances of the 1960s with strong matronly associations, such as "Die Supermutter" or "Der Hausdrache" to the depictions of bicycles, motorbikes and roller skates, which are Klapheck’s artistic account of his youth and his children.

Klapheck's "Lolita" – lust for life and an awakening sensuality

Next to "Müssiggang" (Idleness), which shows a roller skate lying on its side, "Lolita" is one of two roller skate paintings Klapheck created in 1969 and for which he was inspired by his childrens’ roller skates. What makes “Lolita” so unique in Klapheck’s oeuvre is its sensual-positive character and the optimistic spirit the isolated roller skate with over sized orange laces in front of a green background emanates. The skate becomes a symbol of hope, a symbol of the promising start into life, which characterizes adolescence, when life still lies ahead of you like a blank slate. The title "Lolita" refers to Stalney Kubrick's 1962 Hollywood film of the same name, which, in return, is based on the controversial 1955 novel by Vladimir Nabakov. The young American actress Sue Lyon (1946-2019) won the Golden Globe Award for "Most Promising Newcomer" for her role as Dolores "Lolita" Haze. Kubrick’s film is a bout the awakening of the sensual charisma of its adolescent protagonist "Lolita", who puts the clearly older, distinguished literature professor Humbert entirely under her spell.

Klapheck's "Lolita" - the roller skate as a symbol of transience

"Lolita" is a wonderful example of the formal clarity and exceptional density with regards to content in Klapheck's painting. “Lolita” provides its observers with a lot of possible associations that always revolve around vital personal questions and always include opposing feelings. "Lolita" stands for a lust for life, an awakening sensuality, while the skate with its over-sized orange-green laces also emanates an entirely opposite spirit of melancholic moments, as it also serves as a catalyst for emotionally coping with the past. Like looking at a yellowed photo album, he takes us back to our own life, own childhood and the childhood of our own children and thus addresses the joy of everything that has been experienced, but also the painful realization of the ephemeral and finite nature of our earthly existence. Due to its extraordinary associative density, "Lolita" is an outstanding example of Klapheck's unmistakable style. Klapheck's fine painting refuses any visible brushwork and presents the object clearly but remotely, as if preserved behind glass. However, his enigmatic works only play with the exposed reality, which is reminiscent of scientific preparations under acrylic glass, because they are rather the trigger of a complex subjective-emotional feeling. With his creations characterized high associative density, Konrad Klapheck ultimately took René Magritte's famous sentence "Ceci n'est pas un pipe" to extremes. [JS]

39

Konrad Klapheck

Lolita, 1969.

Oil on canvas

Estimate:

€ 150,000 / $ 169,500 Sold:

€ 482,600 / $ 545,338 (incl. surcharge)

Headquarters

Joseph-Wild-Str. 18

81829 Munich

Phone: +49 89 55 244-0

Fax: +49 89 55 244-177

info@kettererkunst.de

Louisa von Saucken / Undine Schleifer

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Phone: +49 40 37 49 61-0

Fax: +49 40 37 49 61-66

infohamburg@kettererkunst.de

Dr. Simone Wiechers / Nane Schlage

Fasanenstr. 70

10719 Berlin

Phone: +49 30 88 67 53-63

Fax: +49 30 88 67 56-43

infoberlin@kettererkunst.de

Cordula Lichtenberg

Gertrudenstraße 24-28

50667 Cologne

Phone: +49 221 510 908-15

infokoeln@kettererkunst.de

Hessen

Rhineland-Palatinate

Miriam Heß

Phone: +49 62 21 58 80-038

Fax: +49 62 21 58 80-595

infoheidelberg@kettererkunst.de

We will inform you in time.

Lot 39

Lot 39